※本記事はプロモーションを含みます。

「戦闘シーンが描けない」

その悩みは、漫画を描く誰もが一度はぶつかる壁。

なぜか迫力が出ない。読者の心が動かない。そんな不安に苛まれながら、ページと向き合い続ける日々。

この記事では、かっこいい戦闘を描くための具体的な技術と、陥りやすい失敗の原因を徹底解説。

あなたの描く戦闘シーンが読者を震わせる場面へと変わるヒントが詰まっています。

- 戦闘シーンがかっこよく見えない理由とは?

- 「何かが足りない」を解消する構図と演出の基本

- アニメと漫画の表現の違いを活かす方法

- 初心者が必ずぶつかる「動きが止まる」問題の解決策

- バトルシーンの構図とテンポを同時に改善する手法

戦闘シーンの描き方がわからないと感じる方へ その不安の解決に向けて

- 漫画の戦闘シーンをかっこいいと感じさせる3つの演出ポイント

- 漫画の戦闘シーンがわからない…描けなくなる本当の原因とは?

- 戦闘シーンの描き方に迷ったら アニメ演出との違いを知ることから始めよう

- 戦闘シーンの描き方 漫画ならではの臨場感をどう生むか?

- 戦闘シーンのイラスト構図に必要な「重さ」と「流れ」の作り方

漫画の戦闘シーンをかっこいいと感じさせる3つの演出ポイント

「なんで、自分の描く戦闘シーンは、かっこよく見えないんだろう……」

何度もペンを動かしてみるけれど、どうしても納得がいかない。

キャラクターは動いているのに、読者の反応は薄い。

背景を描き込んでも、構図を変えてみても、動きが止まって見える。そんな感覚が消えない。

これって、もしかして自分だけ?

他の人はもっと勢いのあるシーンを描いてるのに、自分だけ何かが足りない気がする。

だけどその何かが分からない。探しても探しても見つからない。

「もしかして、才能がないのかもしれない……」

そんな声が、頭の片隅でささやき続ける。

でも実は、その違和感にはちゃんとした理由があります。

戦闘シーンが「かっこよく見える」ためには、読者の視線を誘導し、動きと緊張感を同時に伝える3つの演出ポイントが必要なのです。

1つ目は「視線誘導の流れ」。

コマの配置、キャラの向き、エフェクトの動き……これらがバラバラだと、読者の目はどこに注目すればいいのか分からなくなります。

結果として、動きが止まって見えてしまうのです。

2つ目は「衝突の直前で止める」。

殴る瞬間よりも、「殴ろうとしたその手が振り上げられた一瞬」のほうが、緊張は高まります。

読者の脳内でその先の動きを想像させる余白が、臨場感と迫力を生むのです。

3つ目は「時間の歪みを意識する」。

戦闘中に「一瞬止まる」演出を入れることで、スピード感が引き立ちます。

ずっとスピード全開で描いてしまうと、逆に平坦に見えてしまう。

緩急こそが、戦闘を「かっこいい」と感じさせる最大の要素です。

これら3つの演出を知らずに描いてしまえば、努力すればするほど読者とのズレが広がってしまう。

せっかく時間をかけたのに「伝わらない」のが一番つらい。

しかもそれが、「自分にはセンスがない」という間違った自己評価に繋がってしまうこともあります。

でも、「伝わらない不安」は、テクニックによって克服できるのです。

漫画の戦闘シーンがわからない…描けなくなる本当の原因とは?

「もう一度、描いてみよう」

そう思って、机に向かう。

でも、いざ白紙を前にすると、体が動かない。

何度も描いてきたはずのバトル構図なのに、線が引けない。

「おかしいな……」

「前はここから描き始めてたのに」

そんな小さな違和感が、だんだんと大きな不安へと膨らんでいく。

「これで合ってるのか?」「読者に伝わるのか?」「自分は何を描きたいんだ?」

そんな声が、頭の中で反響する。

そしてある日、ついに思ってしまう。

「描くのが怖い。」

この「怖さ」の正体は何なのか?

実はそこには、3つの大きな誤解が潜んでいるのです。

誤解①:かっこよさ=作画技術だと思っている

作画の上手さや筋肉の描写、背景の密度。

もちろん大事な要素ではあるけれど、それだけで「かっこいい戦闘」になるわけではありません。

一番大切なのは「動きが伝わること」「緊張が伝わること」。

「技術」ではなく「意図」が伝わっていないから、描いていても手応えがなくなるのです。

誤解②:参考作品を見すぎて「正解」に縛られる

プロのバトル漫画やアニメをたくさん見て、「これが正解なんだ」と思い込んでしまう。

でも、模倣が続けば続くほど、自分の中の「描きたいもの」が見えなくなる。

結果、構図が浮かばず、筆が止まる。

誤解③:「読者のために描かなきゃ」に疲れてしまう

読者に伝わらなきゃ、面白くなきゃ、迫力がなきゃ。

「~しなきゃ」ばかりが増えていくと、描くことは苦しくなる。

そのうち、ペンを持つことそのものがプレッシャーに変わっていく。

描けなくなる理由は、あなたの感覚の鈍さではない。

周囲に合わせようとしすぎて、「自分が描きたかったバトル」を見失ってしまっただけ。

もし今、何も描けなくて立ち止まっているとしたら、それは次に進むための「静かな準備期間」かもしれません。

次は、そんな不安を整理し、視点を変える方法をお伝えしていきます。

戦闘シーンの描き方に迷ったら アニメ演出との違いを知ることから始めよう

描けない理由が見えたとしても、次の一歩をどう踏み出せばいいのかわからない。

筆を持つたびに浮かんでくるのは、アニメのあの迫力。

カメラワーク、音楽、声優の叫び、光と影の演出。

「自分の漫画は、それに全然届かない」

でも、ちょっと待ってください。

あなたが戦っている相手は、「アニメという、漫画とは別の表現方法」なのです。

アニメは動く。

時間の流れと共に、感情や衝撃を波のように伝えることができる。

音と映像が一体となった「演出の集合体」です。

一方、漫画はページの中で「止まった絵」だけで勝負しなければいけない。

時間は存在せず、音もない。

それでも、読者の心を震わせる必要がある。

だからこそ「動かないからこそ生まれる緊張を最大限に利用することが大切なんです。

例えば、

- 「直前の静寂」を引き延ばすコマ割り

- 相手の「次の一手」を想像させる視線誘導

- 攻撃の「余韻」を残すことで、読者の脳内に動きを補完させる

アニメが「動くこと」で魅せるなら、

漫画は「動かないことで動きを見せる」という、まったく逆の表現で勝負するのです。

この違いを理解せずに、ただ「アニメの真似」をしていては、

いつまでも「何かが足りない」と悩み続けることになります。

次は、漫画ならではの臨場感を生むための具体的な技術に迫ります。

戦闘シーンの描き方 漫画ならではの臨場感をどう生むか?

アニメとは違う。

「じゃあ漫画ではどう表現すればいいのか」

「本当に伝わるのか」

その不安は当然です。

でも、臨場感を生み出す方法は、確かに存在します。

しかもそれは、アニメにはできない、「漫画だけの武器」を使う方法です。

たとえば、読者に「今、何が起きているのか」を伝えるために、

あえて描かない技術が用いられます。

- 大ゴマで間を演出する

- 背景を消して集中線だけにする

- コマ割りで時間の断絶を示す

- 衝撃の直前だけを切り取ることで想像させる

読者は、描かれていない部分を脳内で補完することで、

むしろ映像以上のスピード感や衝撃を体感するのです。

しかし、これらを使うには「迷い」があっては機能しません。

「ここは本当に引き算していいのか?」

「もっと描いたほうがいいんじゃないか?」

そんな葛藤は、作画のブレとして読者に伝わってしまう。

大切なのは、「削った分だけ想像が膨らむ」ことを信じること。

そして、「読者の頭の中で戦わせる」こと。

戦闘シーンの臨場感は、線の多さでも、動きの激しさでもなく、余白と間の演出で決まるのです。

ここまで読み進めてくださったあなたは、もう気づいているはずです。

あなたの漫画には、あなたにしか描けない「空気」があることを。

次は、その空気を支える「構図」と「流れ」の作り方について深く掘り下げます。

あなたの中にある、「まだ言葉になっていない答え」がきっと見つかるはずです。

戦闘シーンのイラスト構図に必要な「重さ」と「流れ」の作り方

読者は、どこを見てどこに力がかかっていると感じているのか。

描いているとき、自分でもわからなくなってしまうことはありませんか?

描けば描くほどうまくない気がして、線を重ねるたびに不安になる。

「これは本当に戦っているように見えるのか」

「ポーズが止まっている気がする…」

それは重さと流れが、絵の中で正しく働いていない証拠かもしれません。

まず、重さです。

重さとはキャラクターの体重や力の方向、ぶつかる衝撃の結果を感じさせる情報です。

- 地面を強く踏み込んでいるか

- 体がねじれているか

- 握っている拳に「力」がこもっているか

- その拳がどこへ向かっていて、何を打とうとしているか

もし「なんか軽く見える」と思ったら、

それでは、読者は何が起きたかを感じ取れません。

次に、流れです。

戦闘シーンには止まった時間ではなく、連続した力の軌道が必要です。

- 前の動きが、次の動きへとつながっているか

- 腕の振りが空間を切り裂いているか

- 衝突前の「溜め」と衝突後の「崩れ」があるか

読者は、絵の中で動いているものを見たいのではありません。

動きの前と後を見て、「動いた」ことを感じたいのです。

構図はポーズのためにあるのではありません。

読者の目線を誘導し、「何がどうなったのか」を自然に理解させるためにあるのです。

しかし、構図や流れを意識するほど、

「何が正解かわからない」という不安に飲み込まれてしまうこともあるでしょう。

何度描き直しても「なんか違う」。その違和感が正体不明で、怖くなってしまう。

でもその違和感は、気づいているということ。

あなたの中には、すでに理想のかっこよさがあるという証拠です。

だからこそ、あなたの絵はこれから必ず進化していきます。

次は、「描けない」と悩んだときに立ち止まらずに進むためのヒントをお届けします。

つまずき方を知ることから始まるのです。

戦闘シーンの描き方でつまずく 描けない恐怖から抜け出す具体策

- バトルシーンが描けない人に共通する「見落とし」とは?

- バトル漫画の描き方を初心者が学ぶうえで最も大切なこと

- バトル漫画の描き方がわかるおすすめ本を3冊厳選紹介

- 漫画のアクションシーン作画で参考になる作品と資料とは?

- 戦闘シーンの描き方に潜む落とし穴 かっこよく描けない理由と克服法【まとめ】

バトルシーンが描けない人に共通する“見落とし”とは?

「何を描いたらいいのかわからない」

そう思った瞬間から手が止まり、時間だけが過ぎていく。

ページの隅に描いたキャラクターたちの動きは止まっている。

これは本当にバトルシーンなのか?

見た人は、ここに「緊張感」や「勢い」を感じてくれるのか?

そんなふうに、自分の絵を見返すたびに自信が少しずつ削れていく。

実は、バトルシーンが描けない人の多くが、読者に何を見せるべきかがわからなくなっているのです。

敵を倒すシーン、パンチを繰り出す瞬間、武器を構えるポーズ、

描いているつもりでも伝わらない。

「格好いい構図を考えなきゃ」「勢いを出さなきゃ」

そんな思いが頭を支配して、絵から意思が消えていく。

見落とされがちなのは、理由と結果の関係です。

- なぜその攻撃をしたのか?

- その攻撃は何に向けて放たれたのか?

- そして、何が変わったのか?

これがつながっていなければ、読者にはただのポーズにしか見えないのです。

どれだけ躍動感のある線を使っても、演出が派手でも、

その理由と結果がつながっていなければ、読者の心は動かない。

でも、どうしてもその「つながり」が作れない。

気持ちばかり焦って、紙の上がどんどん真っ白に見えてくる。

描けない自分を責めてしまう。

そんな苦しさを、誰にも相談できないまま抱えている方も多いのではないでしょうか。

次は、戦いの臨場感を引き出すための考え方と、誰もがつまずく最初の一歩をどう超えるかを丁寧に解説していきます。

バトル漫画の描き方を初心者が学ぶうえで最も大切なこと

バトル漫画の描き方を初心者が学ぶうえで最も大切なことは、技術ではありません。

描かれていないものに目を向けることです。

例えば、

・相手の攻撃をかわしたあとの残像

・一撃にこめた覚悟の前フリ

・ページをめくった瞬間に現れる、空白の間

これらは、読者の想像を引き出す大切な要素。

しかし初心者のうちは、全部を描かねばと思い込んでしまいがちです。

その結果、画面が詰まり、動きが見えなくなり、迫力から遠ざかってしまうのです。

つまり、描かないで魅せることがバトル漫画における演出の本質。

そのためには、線の勢いではなく場面の意図で読者の心を動かす必要があります。

次は、戦いの描き方をさらに深く学ぶために、実際に役立つおすすめの参考書を紹介します。

バトル漫画の描き方がわかるおすすめ本を3冊厳選紹介

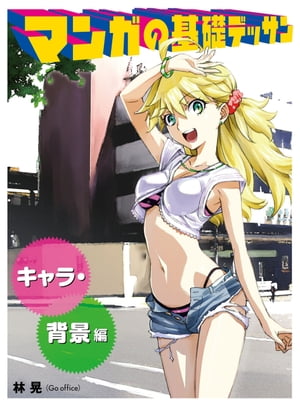

① 『マンガの基礎デッサン キャラ・背景編』(ホビージャパン)

この書籍では、魅力的なキャラクターの作画や背景の描き方について解説されています。

特に、キャラクターの動きやポーズの描写に関する章があり、戦闘シーンの表現に役立つ内容が含まれています。

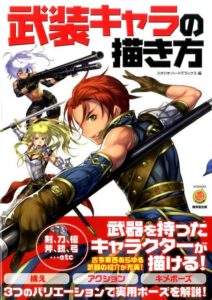

② 『武装キャラの描き方』(KOSAIDOマンガ工房)

あらゆる武器をもったキャラクターのポーズをいろいろな角度からイラストで見せつつ、描き方をアドバイスする一冊。

拳銃や機関銃・ナイフや刀剣、弓など古今東西の武器を紹介し、それをもって戦う少年少女キャラの身体の使い方がよくわかるよう、多くの作例で解説。

魅力あるキャラが満載。

③ 『アクションポーズ大全 アクション漫画家が欲しかった魅せるポーズ5000』(ホビージャパン)

大胆なポーズの描き方、基本の動き、さまざまな動作とアングル、迫力あるポーズなど、アクション漫画家が欲しかった魅せるポーズを多数収録しています。

不安を超えた先に、必ずあなたの武器になる知識がある。

そして、その武器をどう使うか。

最後は、アクションシーンにおいて参考になる作品を通じて、実践に繋げる方法をご紹介します。

漫画のアクションシーン作画で参考になる作品と資料とは?

最後は、参考となる一流の作品を学びの素材としてご紹介します。

① 『NARUTO』『ワンパンマン』『鬼滅の刃』 魅せ方の宝庫

- 『NARUTO』は動線の連続性

- 『ワンパンマン』は間の演出

- 『鬼滅の刃』は斜め構図と余白の使い方

これらの漫画は、一コマで何を伝えるかを明確に教えてくれます。

単純に「かっこいい」ではなく、「読者の脳内で動きが再生される」仕組みが見て取れるはず。

② YouTubeで見ることができる「プロ漫画家の作画過程」

ペンの動き、線の流れ、迷いのなさ。

実際にプロが描く過程を目にすると、理想と現実のギャップが一気にクリアになります。

「こんな風に描くのか…!」という気付きは、何冊もの理論書に勝る瞬間さえあります。

③ 映画・アニメのバトルシーンを止めて見る習慣

アニメや映画をスロー再生し、1カットごとの構図や人物配置を観察する。

これが、「目を鍛える」優良な方法です。

たとえば『進撃の巨人』の立体機動や『BLEACH』の斬撃シーンは、スピードと重さが同時に表現されており、構図の教科書と言えます。

「本だけでは不安」「一人だと挫折しそう」など、もし独学に限界を感じているなら、プロの解説を受けながら描く体験が突破口になるかもしれません。

あなたの描いた戦闘シーンが、読んだ人の記憶に焼き付き、何度もページをめくらせる

今は、オンラインで気軽に受けられる漫画・イラスト講座も充実しています。

戦闘シーンの描き方に潜む落とし穴 かっこよく描けない理由と克服法【まとめ】

あなたが感じてきた、

「なんで自分だけ描けないんだろう?」

「これじゃ読者に届かない…」

そんな心のざわめきは、決してあなただけのものではありません。

多くの漫画家、イラストレーター志望者が、同じ場所で足を止めています。

「かっこよく描こう」「迫力を出そう」と思えば思うほど、逆に線は震え、構図は固くなり、ページの中でキャラクターの動きが止まってしまう。

その落とし穴は、基本の積み重ねを見失ってしまうことにあります。

- かっこよさとは演出の組み合わせであること

- 迫力とは「間」「構図」「線の方向性」の三重奏で成り立っていること

- 伝わる戦闘とは、読者の視線を導く「視覚の流れ」そのものであること

これらを知るだけでも、ページに向かう不安はほんの少し軽くなります。

コメント